Transformer votre maison en un écosystème énergétique proactif est la prochaine frontière de la performance, bien au-delà des rénovations traditionnelles.

- L’intégration de la production (solaire), du stockage (batteries, V2H) et de la gestion intelligente (domotique) crée une synergie qui maximise l’autonomie.

- Les technologies de récupération d’énergie, comme sur les eaux usées, et une enveloppe ultra-performante (triple vitrage) sont des piliers essentiels de cet écosystème.

Recommandation : Adoptez une vision systémique et planifiez vos améliorations comme des briques interdépendantes, en suivant une feuille de route structurée pour bâtir la maison de demain.

Pour le propriétaire québécois averti, l’optimisation énergétique n’est plus une simple question d’isoler son grenier ou de calfeutrer ses fenêtres. Vous avez déjà posé ces gestes fondamentaux. Votre maison est performante, mais votre ambition va plus loin. Vous ne visez pas seulement à réduire vos factures, mais à transformer votre résidence en un système énergétique intégré, résilient et intelligent, capable de naviguer les défis et les opportunités du réseau électrique de demain.

Le discours habituel s’arrête souvent à l’installation d’une thermopompe ou au remplacement d’appareils énergivores. Ces étapes sont nécessaires, mais elles ne constituent que des pièces isolées d’un puzzle beaucoup plus grand. Elles traitent la maison comme une consommatrice passive, alors que son potentiel est de devenir une actrice proactive de sa propre consommation, et même de sa production.

Mais si la véritable clé n’était pas l’accumulation d’équipements performants, mais plutôt leur orchestration au sein d’un écosystème cohérent ? C’est ici que se situe la rupture. L’optimisation énergétique avancée ne consiste pas à ajouter des technologies, mais à les faire communiquer. Il s’agit de créer une synergie où le solaire, le stockage par batterie, la domotique et même votre véhicule électrique collaborent pour atteindre une efficacité et une autonomie autrefois impensables.

Cet article est conçu comme une feuille de route vers cette nouvelle ère. Nous explorerons comment chaque composant, de la production sur votre toit au stockage dans votre garage, s’intègre dans une vision globale. Nous analyserons les technologies qui forment le cœur de cet écosystème, les stratégies pour les mettre en œuvre et les incitatifs financiers québécois qui rendent cette transition plus accessible que jamais.

Cet article vous guidera à travers les piliers de la maison énergétique de demain. Vous découvrirez comment chaque technologie interagit avec les autres pour créer un tout cohérent et ultra-performant. Le sommaire ci-dessous détaille les étapes de cette transformation.

Sommaire : Bâtir votre écosystème énergétique personnel au Québec

- Le solaire sur votre toit au Québec : le guide complet pour savoir si c’est fait pour vous

- Votre maison travaille pour vous : comment la domotique peut réduire votre facture d’énergie sans que vous y pensiez

- La batterie domestique : le chaînon manquant vers l’autonomie énergétique de votre maison

- Changer ses fenêtres : pourquoi le triple vitrage devient la nouvelle norme

- L’énergie cachée dans vos canalisations : comment recycler la chaleur de vos eaux usées

- Adieu le vieux chauffage ! Le guide pour choisir le système qui va révolutionner votre confort

- L’eau du ciel, une ressource gratuite : comment installer un système de récupération d’eau de pluie

- La rénovation énergétique de votre maison : le guide pour un confort maximal et des factures minimales

Le solaire sur votre toit au Québec : le guide complet pour savoir si c’est fait pour vous

La première brique de tout écosystème énergétique autonome est la capacité de production. Au Québec, malgré les hivers rigoureux, l’énergie solaire photovoltaïque est une option de plus en plus viable et stratégique. L’idée n’est pas nécessairement de viser une autonomie complète dès le départ, mais d’initier une production locale qui allège la charge sur le réseau et prépare le terrain pour des technologies de stockage. Une installation modeste, comme un système de 4 panneaux, peut déjà produire environ 1 000 kWh par an, compensant une partie de votre consommation ou l’équivalent de milliers de kilomètres en voiture électrique.

La rentabilité, longtemps perçue comme un frein, évolue rapidement grâce aux incitatifs. Le paysage financier est en pleine mutation; des programmes comme la nouvelle subvention annoncée par Hydro-Québec prévoient de couvrir jusqu’à 40% du coût total d’installation. Cette aide substantielle réduit considérablement le seuil de rentabilité, le ramenant potentiellement à une période de 10 à 12 ans, ce qui est bien en deçà de la durée de vie de 25 à 30 ans des panneaux modernes.

Cependant, une installation solaire n’est pas une solution universelle. Son efficacité dépend de facteurs précis liés à votre propriété. L’orientation et l’inclinaison du toit, la présence d’ombres portées et les réglementations municipales sont autant de variables à analyser. La synergie avec d’autres projets est également cruciale : planifier une installation solaire lors du remplacement de la toiture est une stratégie gagnante, alignant les cycles de vie des deux investissements et optimisant les coûts de main-d’œuvre.

Votre plan d’action pour évaluer le potentiel solaire

- Analyser l’orientation et l’ensoleillement : Validez que votre toit principal est orienté plein sud (avec une tolérance de 30 degrés est/ouest) et qu’il est libre d’ombres (arbres, bâtiments voisins) durant les heures de fort ensoleillement.

- Calculer la surface utile et l’inclinaison : Estimez la surface disponible sans obstructions (cheminées, évents) et vérifiez que l’inclinaison se situe dans la plage optimale de 20 à 60 degrés pour le climat québécois.

- Vérifier la réglementation locale : Contactez votre municipalité pour connaître les exigences spécifiques en matière de permis, de normes esthétiques ou de restrictions sur les installations visibles de la rue.

- Évaluer la capacité de votre infrastructure électrique : Assurez-vous que votre panneau électrique peut accueillir le nouveau circuit et qu’il est conforme aux exigences de mesurage net d’Hydro-Québec.

- Planifier l’investissement à long terme : Intégrez le coût dans un plan de rénovation global, en le synchronisant si possible avec le remplacement de la toiture pour maximiser l’efficacité des travaux.

Votre maison travaille pour vous : comment la domotique peut réduire votre facture d’énergie sans que vous y pensiez

Produire sa propre électricité est une chose, mais l’utiliser de manière optimale en est une autre. C’est là que la domotique devient le cerveau de votre écosystème énergétique. Loin d’être un simple gadget, un système de gestion intelligent transforme votre maison d’une série d’appareils indépendants en un orchestre synchronisé, travaillant en coulisses pour minimiser le gaspillage et maximiser le confort. Son rôle est d’automatiser les décisions énergétiques que vous n’avez ni le temps ni les données pour prendre en temps réel.

L’intelligence du système réside dans sa capacité à créer des scénarios basés sur vos habitudes, les conditions extérieures et les signaux du réseau. Un thermostat intelligent, par exemple, ne se contente plus de suivre un horaire fixe. Il peut apprendre que vous quittez la maison à 8h et baisser le chauffage automatiquement, puis se connecter aux données météo pour anticiper une vague de froid et préchauffer juste avant votre retour. Cette gestion proactive des flux énergétiques permet des économies substantielles sans aucun sacrifice de confort.

Le véritable potentiel se révèle lorsque la domotique intègre tous les aspects de la maison : chauffage, climatisation, éclairage, chauffe-eau et même les bornes de recharge pour véhicule électrique. En période de pointe tarifaire Hilo, le système peut automatiquement délester les charges non critiques, comme le chauffe-eau, ou retarder le cycle de la laveuse, vous faisant bénéficier des crédits sans même y penser. L’interface de contrôle centralisée vous donne une vue d’ensemble et vous permet d’identifier les appareils les plus énergivores pour ajuster vos usages.

Pour le propriétaire avancé, le système domotique est la clé pour orchestrer la synergie entre la production solaire et la consommation. Il peut décider d’utiliser l’énergie solaire excédentaire pour préchauffer l’eau ou recharger la batterie de la voiture, plutôt que de la réinjecter à faible coût sur le réseau.

Comme on peut le voir, l’interaction avec ces systèmes devient intuitive et intégrée à notre quotidien. L’objectif est de mettre en place des automatismes qui rendent l’efficacité énergétique invisible et sans effort. Voici quelques actions concrètes pour commencer :

- Installer des thermostats intelligents programmables pour ajuster automatiquement la température selon vos habitudes.

- Connecter votre système aux données météo pour anticiper et préchauffer avant les vagues de froid.

- Configurer des scénarios de délestage automatique des appareils non-essentiels en période de pointe.

- Utiliser des moniteurs de consommation en temps réel pour identifier les appareils énergivores.

- Programmer l’éclairage et les appareils pour fonctionner uniquement quand nécessaire.

La batterie domestique : le chaînon manquant vers l’autonomie énergétique de votre maison

Si la production solaire est le moteur et la domotique le cerveau, la batterie domestique est le cœur de l’écosystème énergétique. Elle est le composant qui offre la plus grande flexibilité : la capacité de découpler le moment de la production de celui de la consommation. Pour le Québec, où le mesurage net est avantageux mais où la résilience face aux pannes de courant est une préoccupation majeure, le stockage d’énergie change complètement la donne.

Son rôle principal est de stocker l’énergie solaire excédentaire produite pendant la journée pour l’utiliser le soir et la nuit, lorsque le soleil est couché et que la demande de la maisonnée est souvent à son maximum. Cela permet de maximiser votre taux d’autoconsommation et de réduire votre dépendance au réseau d’Hydro-Québec. De plus, lors d’une panne, une batterie peut prendre le relais instantanément, assurant le fonctionnement des services essentiels. Des systèmes comme la Tesla Powerwall promettent même de pouvoir alimenter une maison entière, incluant chauffage et climatisation, offrant une tranquillité d’esprit inégalée.

Une nouvelle frontière passionnante est le concept de Vehicle-to-Home (V2H), où la batterie de votre véhicule électrique, comme celle du Ford F-150 Lightning, sert de gigantesque batterie domestique. Avec des capacités de près de 100 kWh ou plus, elle peut alimenter une maison pendant plusieurs jours, transformant un véhicule en une composante active de la résilience énergétique de votre foyer. C’est l’exemple parfait de la synergie des systèmes que vise la maison de demain.

Le choix d’une solution de stockage dépend de votre budget, de vos besoins en autonomie et de l’écosystème que vous souhaitez bâtir. Les solutions intégrées offrent une grande simplicité, tandis que les approches plus modulaires peuvent être plus économiques.

Le tableau suivant compare quelques solutions de stockage pertinentes pour le marché québécois, vous aidant à visualiser les options pour intégrer cette brique fondamentale à votre projet.

| Modèle | Capacité | Prix estimé | Durée de vie | Avantages clés |

|---|---|---|---|---|

| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 10 000-15 000 $ | 15-20 ans | Onduleur intégré, extensible jusqu’à 4 unités |

| Système V2H (F-150 Lightning) | 98-131 kWh | Inclus dans véhicule | Durée du véhicule | Capacité massive, double fonction transport/stockage |

| Batteries LFP génériques | 5-10 kWh | 5 000-8 000 $ | 10-15 ans | Prix plus accessible, technologie éprouvée |

Changer ses fenêtres : pourquoi le triple vitrage devient la nouvelle norme

Même avec les systèmes de production et de gestion les plus sophistiqués, un principe fondamental demeure : l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas. L’enveloppe du bâtiment reste le rempart principal contre les pertes thermiques, et les fenêtres en sont souvent le maillon faible. Pour une maison visant la haute performance, le double vitrage standard ne suffit plus; le triple vitrage s’impose comme la nouvelle norme pour le climat rigoureux du Québec.

La différence de performance est significative. Le triple vitrage, avec ses deux chambres de gaz inerte (généralement de l’argon ou du krypton), réduit considérablement les transferts de chaleur. Cela se traduit par des surfaces vitrées intérieures plus chaudes en hiver, éliminant la sensation de froid près des fenêtres et réduisant la condensation. En été, il limite l’entrée de la chaleur, diminuant les besoins en climatisation. Cette amélioration du confort est palpable, mais l’impact sur l’efficacité énergétique globale de l’écosystème est encore plus important. En effet, des études montrent que les fuites d’air, souvent concentrées autour des ouvertures, peuvent représenter jusqu’à 25% des pertes de chaleur d’une maison.

Choisir des fenêtres à triple vitrage n’est pas qu’une question de nombre de vitres. Plusieurs autres facteurs techniques entrent en jeu pour atteindre une performance maximale. Le facteur U, qui mesure la capacité d’isolation, doit être le plus bas possible. Les intercalaires « warm edge » (à bords chauds) entre les vitres sont essentiels pour prévenir les ponts thermiques. Enfin, la certification ENERGY STAR adaptée à la zone climatique 3 (climat très froid) garantit que le produit a été testé et approuvé pour les conditions québécoises.

L’investissement dans le triple vitrage est une décision à long terme qui renforce la résilience de tout l’écosystème énergétique. En minimisant les pertes, vous réduisez la charge sur votre système de chauffage, ce qui peut vous permettre d’opter pour une thermopompe de plus petite taille et donc moins coûteuse, créant ainsi une autre synergie économique et technique.

- Vérifier le facteur U (isolation) : visez une valeur inférieure à 1.4 W/m²K (ou 0.25 Btu/h·ft²·°F) pour le climat québécois.

- Choisir des intercalaires « warm edge » pour éviter la condensation et les ponts thermiques.

- Sélectionner le gaz de remplissage approprié : l’argon est le standard, le krypton offre une performance supérieure pour les espaces plus minces.

- Considérer le coefficient de gain solaire passif (SHGC) selon l’orientation des fenêtres (plus élevé au sud, plus bas à l’ouest).

- Exiger une certification ENERGY STAR zone 3, spécifiquement conçue pour les climats froids.

L’énergie cachée dans vos canalisations : comment recycler la chaleur de vos eaux usées

Dans la quête de l’optimisation ultime, l’ingéniosité consiste à trouver et à exploiter des sources d’énergie là où on ne les attend pas. L’une des plus surprenantes et efficaces se trouve directement sous nos pieds, dans nos canalisations. Chaque fois que vous prenez une douche ou faites la vaisselle, vous envoyez des dizaines de litres d’eau chaude — et l’énergie qu’elle contient — directement à l’égout. Un système de récupération de chaleur des eaux usées (RCEU) est une technologie élégante qui permet de récupérer une partie de cette énergie perdue.

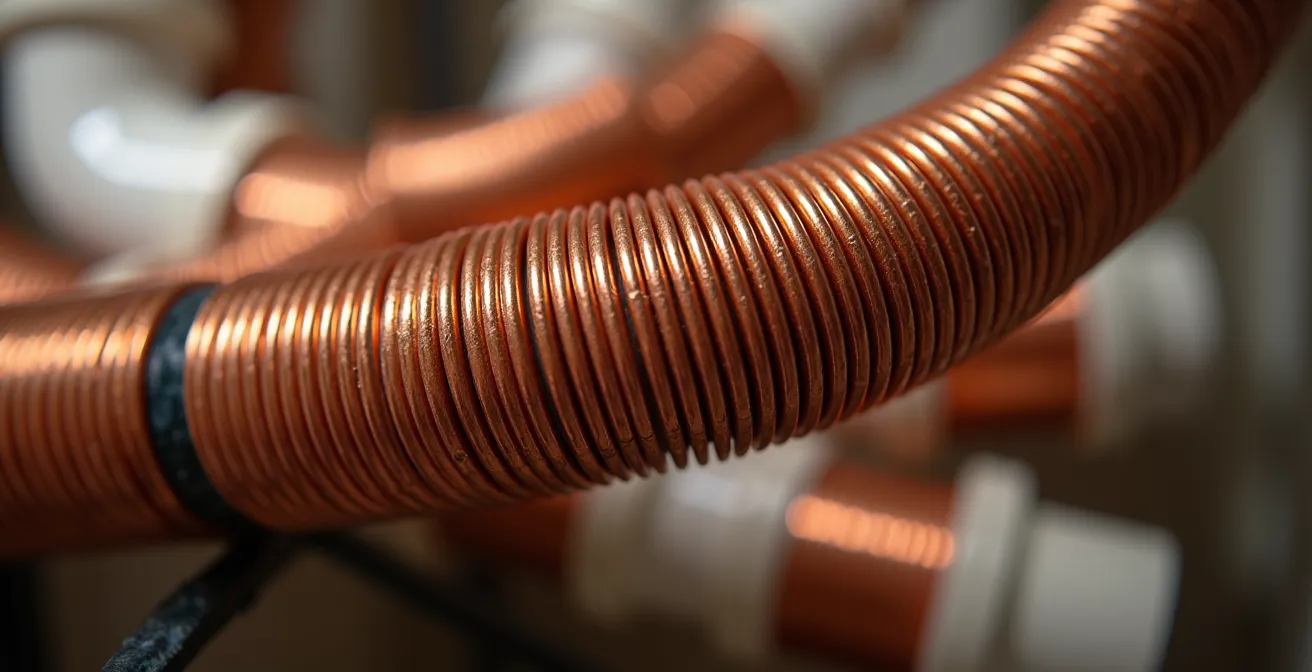

Le principe est d’une simplicité redoutable. Un échangeur de chaleur, généralement un tuyau de cuivre enroulé autour de la canalisation de drainage principale, capte la chaleur de l’eau grise chaude qui s’écoule. Cette chaleur est ensuite utilisée pour préchauffer l’eau froide qui alimente votre chauffe-eau. En arrivant plus chaude, l’eau nécessite moins d’énergie pour atteindre la température désirée. Ce cycle vertueux peut entraîner des économies substantielles, avec une réduction allant jusqu’à 40% sur le coût de chauffage de l’eau.

Ce qui rend cette technologie particulièrement intéressante pour un écosystème énergétique avancé, c’est qu’elle est entièrement passive. Elle n’a pas de pièces mobiles, ne requiert aucune alimentation électrique et ne demande pratiquement aucun entretien. Son efficacité est maximale lorsque la consommation d’eau chaude est simultanée à l’écoulement (par exemple, pendant une douche). Son installation est plus simple dans les nouvelles constructions, mais elle peut être intégrée dans de nombreuses maisons existantes, surtout si le drain principal est accessible au sous-sol.

Intégrer un système RCEU, c’est pousser la logique de l’efficacité à son paroxysme. C’est un exemple parfait de la pensée systémique : au lieu de simplement produire plus d’énergie ou de mieux l’isoler, on boucle la boucle en recyclant l’énergie déjà dépensée au sein même de la maison. C’est une étape discrète mais puissante vers la maison véritablement optimisée.

Cette technologie de recyclage interne de l’énergie est un pilier souvent négligé mais très performant de la maison de demain. Elle s’intègre parfaitement dans une stratégie globale visant à réduire la demande énergétique à la source, avant même de considérer la production ou le stockage.

Adieu le vieux chauffage ! Le guide pour choisir le système qui va révolutionner votre confort

Le chauffage représente la plus grande part de la consommation énergétique d’une résidence québécoise. Moderniser ce poste est donc l’intervention la plus impactante que vous puissiez faire. Pour le propriétaire visant l’excellence, il ne s’agit pas seulement de remplacer une vieille fournaise par un modèle plus récent, mais de choisir une technologie qui s’intègre parfaitement à l’écosystème énergétique global, en synergie avec la domotique, le solaire et le stockage.

Les thermopompes sont devenues la solution de choix, mais toutes ne se valent pas. Une thermopompe haute efficacité, conçue pour les grands froids, peut fonctionner de manière performante même à des températures de -25°C ou -30°C, réduisant drastiquement le recours à un chauffage d’appoint. Couplée à un système central, elle assure un confort homogène tout en réalisant des économies de 40 à 50% par rapport à un système de plinthes électriques. Pour une performance ultime, la géothermie représente le summum. En puisant la chaleur stable du sol, elle offre une efficacité inégalée et des économies pouvant atteindre 70%, bien que l’investissement initial soit plus élevé.

La véritable innovation pour un écosystème intégré est le couplage d’une thermopompe avec un accumulateur de chaleur. Cette technologie permet de chauffer un médium (souvent des briques de céramique) durant les périodes de surplus d’énergie (ensoleillement maximal) ou de tarifs avantageux (la nuit), puis de restituer cette chaleur durant les périodes de pointe. C’est une forme de stockage thermique qui complète parfaitement le stockage électrique des batteries.

Le gouvernement du Québec, via le programme LogisVert d’Hydro-Québec, encourage fortement cette transition avec des subventions généreuses. Ces aides financières rendent le retour sur investissement de ces systèmes avancés beaucoup plus rapide, comme le montre le tableau comparatif ci-dessous.

Le tableau suivant met en lumière les options de chauffage les plus performantes, en intégrant les subventions disponibles pour orienter votre choix vers la solution la plus pertinente pour votre écosystème.

| Type de système | Coût installation | Subvention LogisVert | Économies annuelles | Retour sur investissement |

|---|---|---|---|---|

| Thermopompe murale efficace | 3 000-5 000 $ | 50 $/1000 BTU | 30-40% | 5-7 ans |

| Thermopompe centrale haute efficacité | 8 000-12 000 $ | 140 $/1000 BTU avec calfeutrage | 40-50% | 6-8 ans |

| Géothermie | 25 000-35 000 $ | 750 $/1000 BTU | 60-70% | 8-12 ans |

| Thermopompe + accumulateur chaleur | 20 000-25 000 $ | 22 000 $ total | 50-60% | 4-6 ans |

L’eau du ciel, une ressource gratuite : comment installer un système de récupération d’eau de pluie

Une vision véritablement holistique de la maison autonome ne se limite pas à l’énergie. Elle englobe la gestion de toutes les ressources, y compris l’eau. La récupération de l’eau de pluie est une étape logique pour le propriétaire soucieux de son empreinte écologique et de sa résilience. C’est une ressource gratuite, de grande qualité (naturellement douce), qui peut réduire significativement votre consommation d’eau potable traitée, un bien de plus en plus précieux.

L’installation d’un système de récupération d’eau de pluie au Québec nécessite une conception adaptée à notre climat. La gestion du gel est primordiale. Cela implique soit de choisir une cuve enterrée sous la ligne de gel, soit de prévoir un système de vidange complet avant l’hiver. Le système se compose de gouttières, de filtres pour éliminer les débris, d’une cuve de stockage et, si nécessaire, d’une pompe pour acheminer l’eau vers les points d’utilisation.

Les usages de cette eau sont multiples. L’utilisation la plus simple et la plus courante est pour l’arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou le nettoyage extérieur. Pour un usage intérieur (toilettes, laveuse), le système doit être plus sophistiqué, avec une filtration plus fine et un dispositif anti-retour pour garantir qu’il n’y ait jamais de contamination du réseau d’eau potable municipal. Il est essentiel de vérifier la réglementation de votre municipalité, qui peut encadrer ou limiter certains usages intérieurs.

L’intégration de la gestion de l’eau à votre projet de maison intelligente ouvre de nouvelles possibilités de synergie. Par exemple, votre système domotique pourrait, en se basant sur les prévisions météo, décider de ne pas arroser le jardin s’il pleut le lendemain, conservant ainsi l’eau stockée.

Un système bien conçu avec mise en dormance hivernale appropriée permet d’économiser jusqu’à 40% de la consommation d’eau potable durant la saison estivale, tout en réduisant la charge sur le réseau municipal lors des périodes de sécheresse.

– Retour d’expérience sur l’eau de pluie en climat nordique

Pour une installation réussie et durable, plusieurs points clés doivent être respectés :

- Choisir une cuve résistante au gel ou prévoir un système de vidange hivernale.

- Installer des gouttières avec pré-filtres pour éliminer les gros débris (feuilles, branches).

- Prévoir une dérivation pour les « premières pluies », qui nettoient le toit et sont plus chargées en contaminants.

- Assurer une gestion sécuritaire du trop-plein, en le dirigeant loin des fondations de la maison.

- Installer une pompe submersible de qualité si vous prévoyez une utilisation pour les toilettes ou la laveuse.

À retenir

- La performance énergétique avancée repose sur la synergie des systèmes (production, stockage, gestion) plutôt que sur l’addition de technologies.

- Le stockage d’énergie (batteries, V2H) est la clé de la résilience et de l’autonomie, permettant de découpler la production de la consommation.

- Les incitatifs financiers québécois (LogisVert, Hilo) rendent les technologies de pointe comme la géothermie ou les thermopompes avec accumulateur de chaleur plus accessibles que jamais.

La rénovation énergétique de votre maison : le guide pour un confort maximal et des factures minimales

Assembler la maison de demain n’est pas un projet qui se réalise en un seul été. C’est une transformation progressive, une feuille de route qui se déploie sur plusieurs années. La clé du succès est d’avoir une vision d’ensemble dès le départ et de planifier chaque intervention comme une étape logique vers l’objectif final : un écosystème énergétique entièrement intégré et optimisé. Cette approche par étapes permet de répartir l’investissement tout en bénéficiant des gains d’efficacité à chaque phase.

La séquence des interventions est cruciale. Il faut d’abord solidifier les fondations de l’efficacité en s’attaquant à l’enveloppe du bâtiment. Isoler, améliorer l’étanchéité à l’air et remplacer les fenêtres par du triple vitrage sont des prérequis. Ensuite vient la modernisation du cœur du système : le chauffage. Ce n’est qu’une fois la demande énergétique réduite à la source que l’on peut dimensionner correctement les systèmes de production (solaire) et de stockage (batteries). Enfin, la domotique vient orchestrer le tout, tel un chef d’orchestre assurant l’harmonie entre chaque instrument.

Le paysage financier québécois est particulièrement propice à ce type de projet à long terme. Les programmes comme LogisVert et les offres comme Hilo sont conçus pour soutenir ces efforts. En cumulant les aides, il est possible d’obtenir un soutien financier considérable. Par exemple, l’aide maximale pour l’installation d’une thermopompe avec un accumulateur de chaleur peut atteindre jusqu’à 22 000 $, avec des bonifications additionnelles pour les clients Hilo. Cette aide massive transforme radicalement l’analyse de rentabilité de ces technologies de pointe.

La construction de votre écosystème énergétique est un marathon, pas un sprint. Voici un exemple de plan structuré sur 10 ans pour guider votre démarche :

- Années 1-2 : Consolider l’enveloppe. Prioriser l’isolation du toit et des murs, le remplacement des fenêtres par du triple vitrage et un calfeutrage complet pour atteindre une étanchéité à l’air supérieure.

- Années 3-4 : Moderniser le cœur du système. Remplacer le système de chauffage par une thermopompe centrale à haute efficacité ou un système géothermique.

- Années 5-6 : Développer la production. Installer des panneaux solaires photovoltaïques en profitant du programme de mesurage net d’Hydro-Québec.

- Années 7-8 : Intégrer le stockage. Ajouter une batterie domestique ou un système de recharge V2H pour maximiser l’autoconsommation et la résilience.

- Années 9-10 : Atteindre l’intelligence suprême. Déployer un système de domotique avancé qui intègre et optimise tous les composants de l’écosystème énergétique.

Bâtir la maison de demain est un projet ambitieux et passionnant. L’étape suivante consiste à réaliser une évaluation énergétique complète de votre résidence pour établir votre point de départ et personnaliser cette feuille de route à votre situation spécifique.